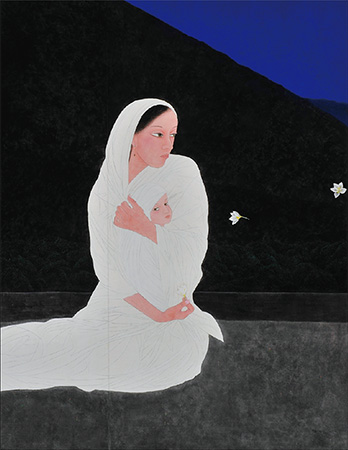

No.150(2025/6) 「放生」(部分)

今回150号をもって「無盡燈」の表紙絵を終わります。2,3年のつもりでお引き受けしましたが、今日まで28年間も大谷大学同窓会の顔として続けられることが出来ましたのは無盡燈ギャラリーや、「表紙は必ず取り置いています」というお言葉など、同窓生の皆様のお励ましがあったことによるとしみじみと有難く感じております。

私は画家、インド美術研究者、仏教者と三つの顔を持って制作発表や原稿執筆、また時には仏教のお話をさせていただいてきましたが、どれもがバラバラではなく、全てが繋がって私が生かされてきました。

大谷大学では8年前まで非常勤講師として、22年間にわたり「インド仏教美術史」の講義をしてまいりましたので、その間の大学の移り変わりを感じることが出来ました。また大学の博物館では「仏教美術の流伝」として仏像の流れの展示と、私の絵画作品展をさせていただいたこともありました。

仏教の基本は「無常」と「四苦八苦」を常に知り、必ず人は死に至る存在であることを自覚することであると思います。死について考えない宗教はありません。釈尊も死については数多く語っておられます。「熟した果物は必ず落ちる」「陶器はいつかは壊れる」など死についてのたとえ話は沢山あります。釈尊在世中に、人は死んだらどうなるのでしょうと問われたことがあり、「私は死んだことがないからわからない。輪廻転生はあるとも、無いともわからない」と申されました。インドの人々は現在まで天上界、人間界、餓鬼、畜生、地獄の五道輪廻を信じています。六道輪廻といって修羅が入ってくるのは中国からで、インドでは修羅、争いの世界は五道のどこにでもあることなので、五道輪廻とされています。私たちは生死の間を迷って生きていますが、仏教は死や生を超えることにあります。生死は大事でありますが、生から死に至る現実を仏教者として通過しなくてはなりません。今号の絵は「放生」です。一般に鳥や魚などを野生に放つことで功徳を積むと思われていますが、仏教では生死からとき放すことです。

今日、世界は国のリーダーの独裁によって大きく変貌してきています。地球や人類の未来を考えずに自己愛、自国だけがよければよいという風潮になってきているように思います。本当に現在こそ仏教の教えが必要と感じます。戦争は人殺しであり、バーチャルのゲームではありません。釈尊は「私にひきかえて人を殺してはならない、また殺させてはならない」と説かれていますが、大変重い言葉です。

社会の流れに応じて大学も変化していくことは当然でありますが、大谷大学はいつまでも仏教精神に基づいて人間を学ぶ大学であって欲しいと願っています。大谷大学の卒業生であることを誇りに、今しばらく、怠らず努力を続けたいと思っています。

日本画家・インド美術研究者